近年、毎年のように発生する集中豪雨や大型台風により、水害への備えは家づくりにおける重要なテーマとなっています。

一条工務店の耐水害住宅はそんな時代のニーズに応える選択肢として注目を集めていますが、導入を検討する上で具体的な情報が知りたい方も多いのではないでしょうか。

この記事では耐水害住宅の基本仕様と仕組みから気になるかかる費用、さらには耐水害住宅のメリットと安心感だけでなくデメリットと注意点まで網羅的に解説!

記事を読むことで以下のことが分かる

- 耐水害住宅の性能とそれを実現する技術

- タイプ別の詳細な追加費用と総額の目安

- 導入前に知るべき設計上の制約や注意点

- 導入事例や口コミからわかるリアルな評価

それでは早速本文にいってみましょう

家作りで悩んでいる方、また住宅展示場に行こうとしている方は少しお待ちください。

まずは情報収集が大事です!

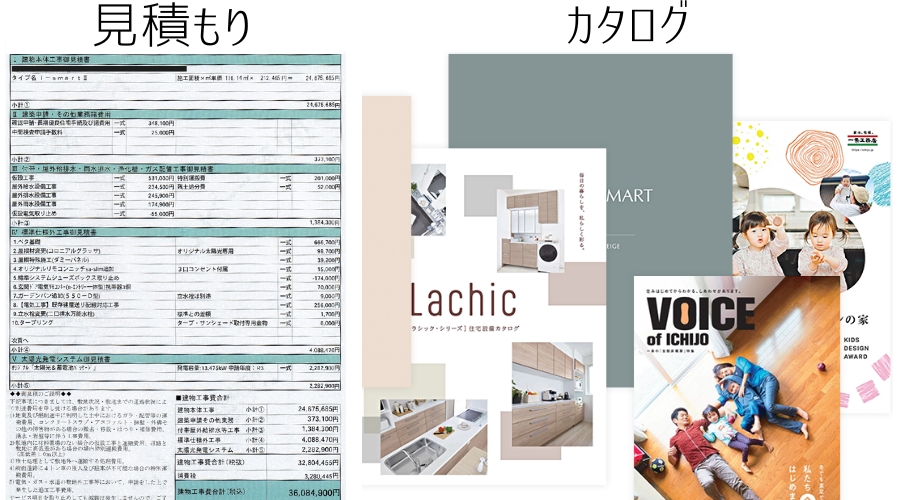

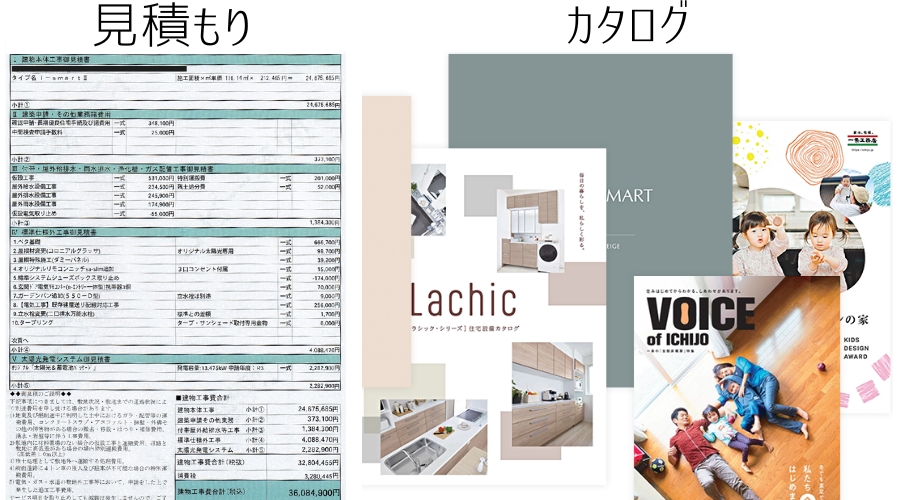

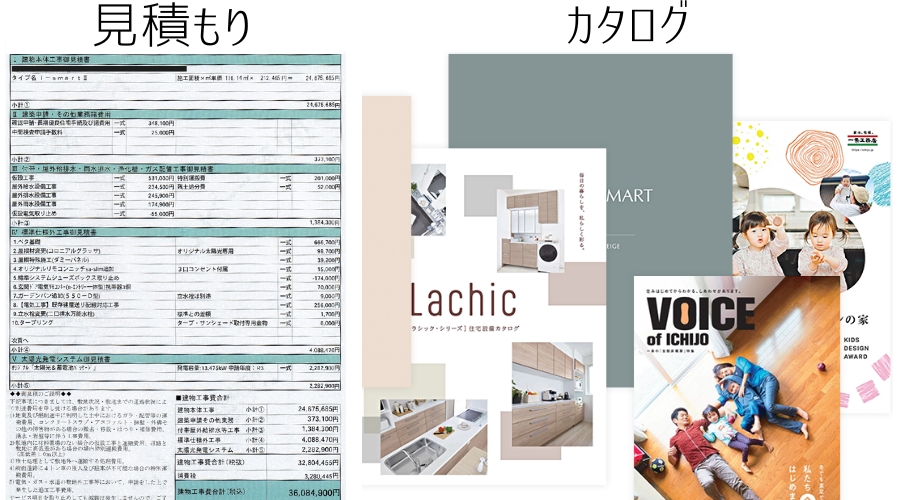

タウンライフ家づくりなら下記資料が完全無料でもらえます。

- 自分のライフスタイルに合う間取り

- 予算に合わせた見積もり

- 外観や内装など参考になるカタログ

しかも大手ハウスメーカーを含め登録されている1260社から、希望する数社を一括で間取りや見積もりを得ることができます。

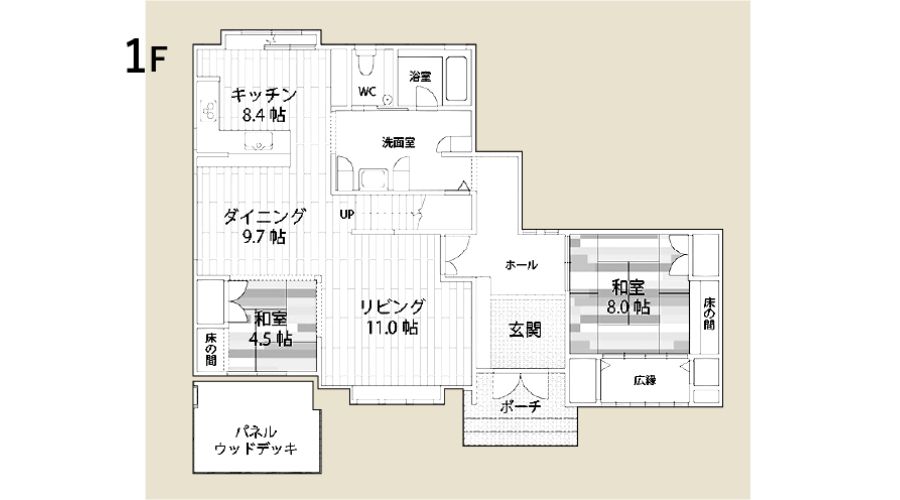

私が実際に手に入れた資料になりますが、希望の予算や間取りを打ち込むだけで下記のようなイイ感じの間取りや見積もり、カタログがもらえます。

こういった感じでまず原案となる資料出してもらい、これをベースに自分好みにアレンジしていくのがベストかと思います。

実際に展示場に行く前に、色々なハウスメーカーの見積もりを取って価格帯を把握しておくことが重要! ➔ メーカー同士を競わして値引きに繋がる✨

まあとりあえず無料でいただけますので最低2〜3社は頼んでおきましょう♪

一条工務店 耐水害住宅の価格やデメリットを徹底解説

- 一条工務店が提供する耐水害住宅とは?

- 耐水害住宅の基本仕様と仕組みを解説

- 耐水害住宅「スタンダードタイプ」の追加費用

- 耐水害住宅「浮上タイプ」の追加費用

- 耐水害住宅導入にあたり外構・間取り・設備への影響

一条工務店が提供する耐水害住宅とは?

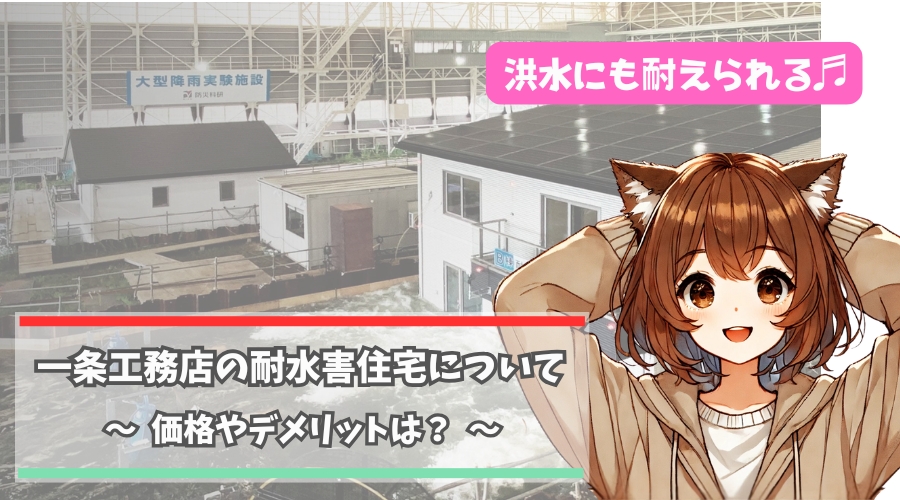

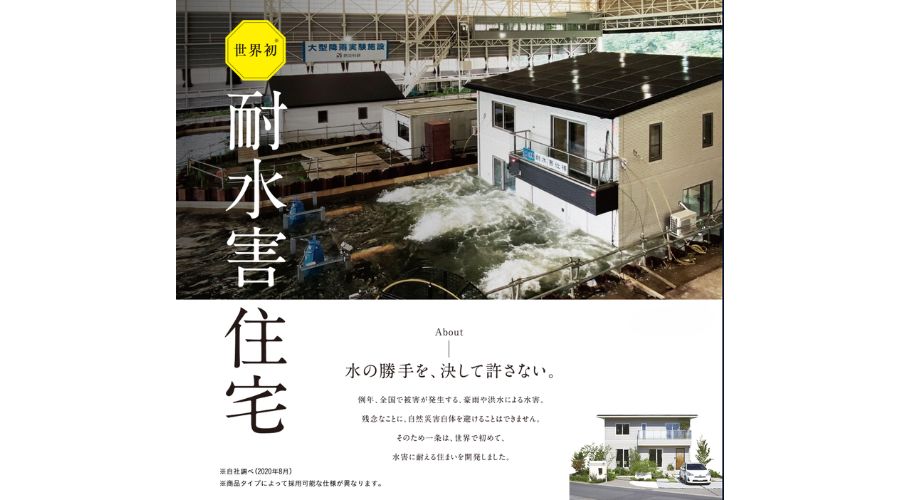

一条工務店が提供する耐水害住宅は、近年の気候変動による豪雨や洪水被害の増加を背景に開発された世界初を謳う水害に耐える性能を持つ住宅です。

地球温暖化などの影響で1時間に50mmを超えるような豪雨の発生回数は年々増加傾向にあり、河川の氾濫だけでなく、市街地の排水能力を超えて発生する「内水氾濫」も深刻な問題です。

このような背景から一条工務店の耐水害住宅は開発され、その先進的な取り組みは「ジャパン・レジリエンス・アワード」や「気候変動アクション環境大臣表彰」、「日本建築学会賞(技術)」など数多くの賞を受賞し各方面から高く評価されています。

耐水害住宅の基本仕様と仕組みを解説

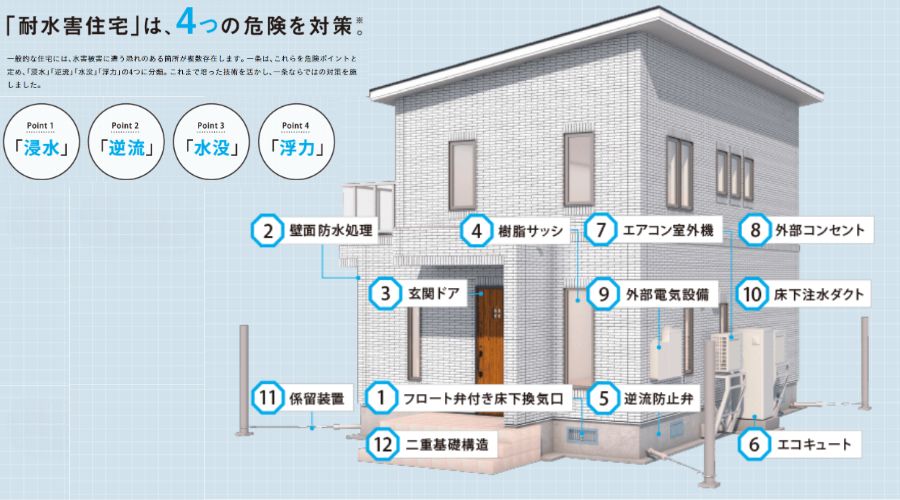

一条工務店の耐水害住宅は水害時に想定される「浸水」「逆流」「水没」「浮力」という4つの危険から家と暮らしを守るために、独自の技術と工夫が凝らされています。

浸水対策

水の侵入経路となる隙間を徹底的になくすための対策が施されています。

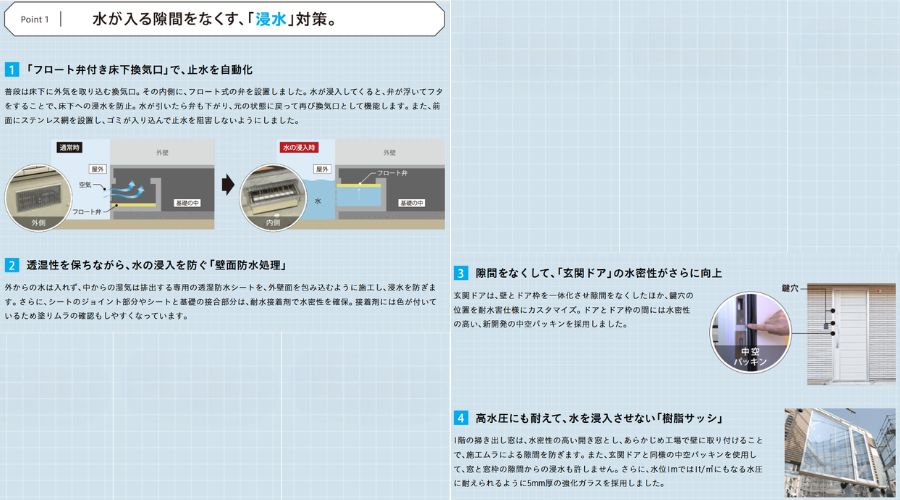

床下の換気口には、水位が上がると自動で弁が閉じる「フロート弁付き床下換気口」を設置。

壁面には水の浸入を防ぎつつ湿気は排出する特殊な透湿防水シートを施工し、水密性を高めています。

玄関ドアや窓のサッシには水圧がかかるほど密閉性が高まる特殊なパッキンを採用し、強化ガラスを用いることで高い水圧にも耐えられるようになっています。

逆流対策

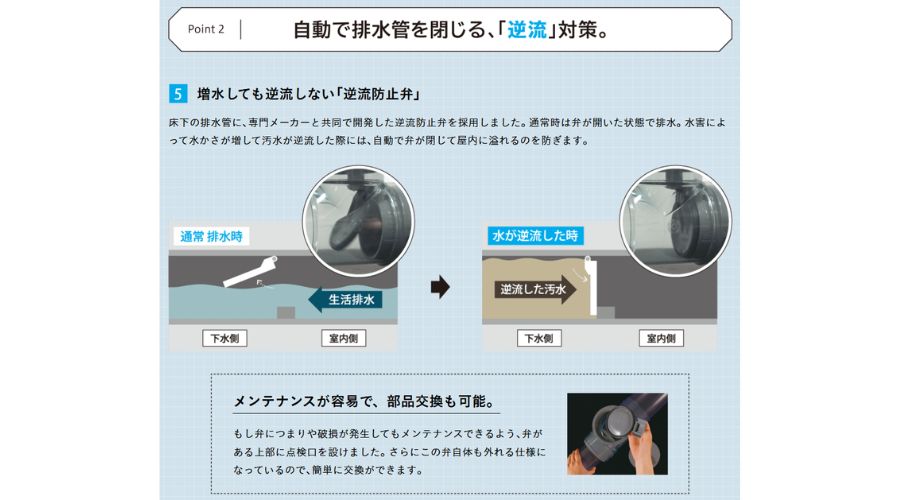

豪雨時には公共下水道から汚水が逆流し、宅内の排水口から溢れ出す危険があります。

これを防ぐため、床下の排水管には専門メーカーと共同開発した「逆流防止弁」が取り付けられています。

この弁は汚水が逆流してきた際に自動で閉じる仕組みになっており、衛生的な室内環境を守ります。

水没対策

ライフラインを確保するため、屋外の電気設備は水没しにくい高さに設置されます。

エアコンの室外機や給湯器のエコキュート、太陽光発電のパワーコンディショナーなどが対象です。

特にエコキュートは電気系統の部品を本体上部に集約した専用設計となっており、一部が水に浸かっても機能が維持できるよう工夫されています。

浮力対策

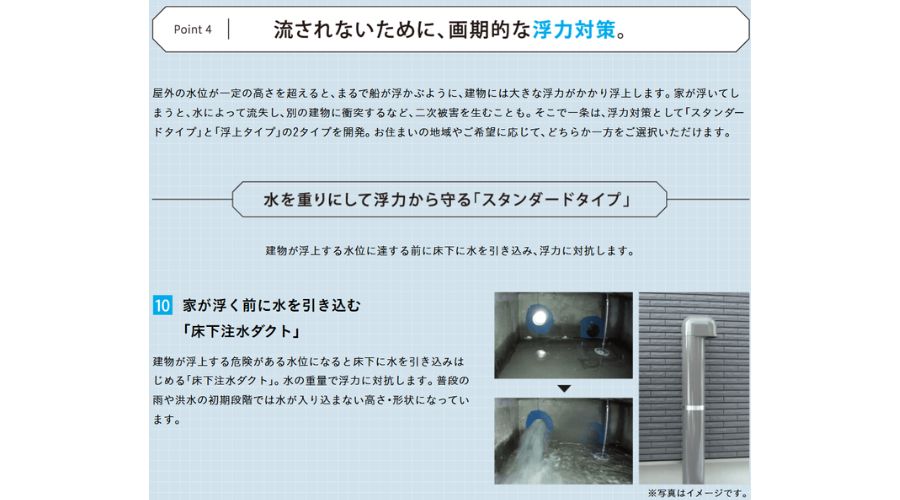

屋外の水位が上昇すると、建物全体に船のような強い浮力がかかります。

この力に耐えるため2つのタイプが用意されています。

一つは「スタンダードタイプ」であえて床下に水を引き込み、水の重さで建物の浮き上がりを防ぎます。

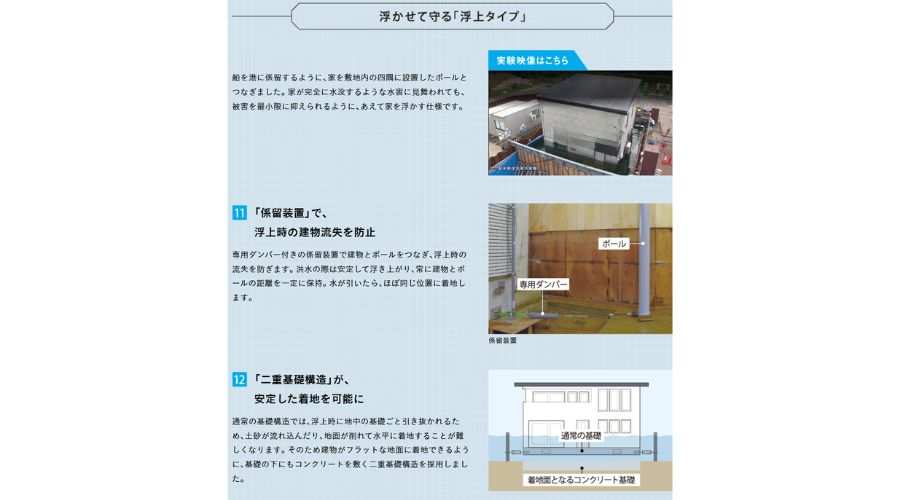

もう一つは「浮上タイプ」で建物を四隅のポールに係留し、甚大な洪水時には安全に浮上させ、水が引いた後にもとの位置に戻る画期的な仕組みを採用しています。

耐水害住宅「スタンダードタイプ」の追加費用

耐水害住宅のスタンダードタイプは、比較的導入しやすい価格設定が特徴です。

このタイプは、床下に水を引き込むことで建物の浮力を抑える仕組みです。

例えば30坪の住宅であれば、約45万円の追加費用で耐水害仕様にすることが可能です。

ただこれはあくまで目安の金額であり、建築プランや選択するオプションによって変動する場合があります。

また網戸の費用計算方法が通常と異なる、耐水害仕様のエコキュートに追加費用が発生するなど細かなコストも考慮する必要があります。

耐水害住宅「浮上タイプ」の追加費用

より甚大な水害に備える浮上タイプは、スタンダードタイプに比べて追加費用が高くなります。

このタイプは建物を係留装置で固定し、大規模な洪水時には浮かせて被害を回避する仕組みです。

ちなみに30坪の住宅の場合、約90万円の追加費用で採用。

二重基礎構造や係留装置の設置など、より高度な技術と工事が必要になるためコストは上がりますが、ハザードマップで浸水深が数メートルに達すると想定される地域では非常に有効な選択肢と考えられます。

まとめますと下記のようになります。

耐水害住宅導入にあたり外構・間取り・設備への影響

耐水害住宅を採用する場合、価格だけでなく設計上の制約についても理解しておくことが大切です。

まず窓の仕様に制限があります。

水圧に弱い引き違い窓は1階の掃き出し窓などには採用できず、FIX窓と片開き窓の組み合わせが基本となります。

玄関ドアも耐水害専用の仕様となり、デザインの選択肢が限られます。

またスマートキーは一体型が採用できず、別体型になるなどの変更点も・・

ウッドデッキやサンルームなどを設置する際も、建物から一定の距離を保つ必要があります。

これらの制約は住宅の性能を最大限に発揮させるためのものです。

理想のデザインと、求める安全性能のバランスを考えながら計画を進めることが鍵となります。

タウンライフ家づくりなら住宅の間取り、見積もり、カタログが完全無料でもらえます。

私が実際に手に入れた資料になりますが、イイ感じの間取りや見積もり、カタログです!

しかも大手ハウスメーカーを含め登録されている1260社から、希望する数社を一括で間取りや見積もりを得ることができます。

まあとりあえず無料でいただけますので最低2〜3社は頼んでおきましょう♪

一条工務店 耐水害住宅の価格やデメリットを多角的に検証

一条工務店 耐水害住宅の価格は高い?デメリットも?そんな疑問に答えます。

実際の導入例や口コミを基に、あなたの家に必要かどうかがクリアになります。

- 耐水害住宅のデメリットと注意点

- 耐水害住宅のメリットと安心感

- 耐水害住宅の導入実例を紹介

- 一条工務店 耐水害住宅の口コミ情報

- 耐水害住宅を採用すべきか?判断のポイント

耐水害住宅のデメリットと注意点

一条工務店の耐水害住宅は多くの利点がありますが、導入前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。

第一に設計上の制約が挙げられます。

特に開放感を演出する大きな引き違い窓が1階に採用できない点は、間取りのプランニングに大きく影響する可能性があります。

第二にすべての商品タイプで採用できるわけではない点です。

例えばデザイン性で人気の高い「グラン・セゾン」は耐水害住宅の対象外となっています。

第三に建築コストが高くなることです。

特殊な部材や工法が必要になるため、坪単価で1.5万円から3万円程度の追加費用が発生します。

これは住宅全体の価格を押し上げる要因となります。

ハザードマップなどを確認し本当にその性能が必要かを見極めないと、不必要なコストをかけることになりかねません。

耐水害住宅のメリットと安心感

デメリットがある一方で、耐水害住宅がもたらすメリットと安心感は非常に大きなものがあります。

最大のメリットは水害に対する圧倒的な安心感です。

万が一周辺地域が浸水被害に見舞われても、自宅での避難生活を継続できる可能性が高まるため避難所でのストレスや感染症リスクを避けられます。

また経済的なメリットも大きいです。

さらに高い防水性能は、そのまま住宅全体の気密性・断熱性の向上にも寄与します。

加えて耐水害仕様は標準で耐震性が強化されるため、地震という別の災害に対する備えも同時に強化される点も魅力です。

この投稿をInstagramで見る

耐水害住宅の導入実例を紹介

一条工務店の耐水害住宅の性能は実験だけでなく、実際の災害現場でも証明されています。

2022年9月の台風15号では、静岡県で甚大な浸水被害が発生しました。

この時浸水エリアにあった複数の耐水害住宅は、周囲の家屋が床上・床下浸水する中、室内への浸水を免れました。

また2024年6月には、北海道の十勝川で実際の堤防を決壊させるという大規模な公開実験が行われました。

この実験では想定を上回る高さ1.7mの濁流が住宅に押し寄せましたが、建物が流されることはなく室内への浸水もごくわずかに抑えられました。

これらの実例は耐水害住宅が単なる理論上の性能だけでなく、現実の過酷な状況下でも家と暮らしを守る実力を持っていることを示しています。

一条工務店 耐水害住宅の口コミ情報

実際に耐水害住宅を建てた方や検討した方からは、様々な声が寄せられています。

また「気密性が高いおかげで、家の中が静かで夏は涼しく冬は暖かい」「光熱費が安くなった」など、住み心地の良さや省エネ性能を評価する意見も・・

一方で否定的な口コミや注意点として「窓の種類や玄関ドアのデザインが限られていて残念だった」「間取りの制約が多く、希望のプランが実現できなかった」といった、設計の自由度に関する不満の声が聞かれます。

これらの口コミから耐水害住宅は性能面での満足度は非常に高いものの、採用にあたっては設計上の制約を十分に理解し、自身のライフスタイルや価値観と照らし合わせることが大切であるとわかります。

この投稿をInstagramで見る

耐水害住宅を採用すべきか?判断のポイント

耐水害住宅を採用すべきかどうかの最も重要な判断基準は、建築予定地の水害リスクを正確に把握することです。

まずは自治体が公表している「洪水ハザードマップ」や「内水ハザードマップ」を必ず確認してください。

これらのマップでは想定される浸水の範囲や深さが色分けで示されています。

もし浸水深が3m以上に達する可能性がある場合は、浮上タイプが有力な選択肢となるでしょう。

逆にハザードマップで全く色が塗られていない、あるいは過去に水害の記録がない高台などであれば、耐水害住宅はオーバースペックとなる可能性もあります。

これから家作りを検討されている方へ

いきなり住宅展示場に行こうとしている方は少しお待ちください。

ネットが発達している時代、まずは情報収集が大事になります!

ネットサービスのタウンライフ家づくりなら下記資料が完全無料でもらえます。

- 自分のライフスタイルに合う間取り

- 予算に合わせた見積もり

- 外観や内装など参考になるカタログ

しかも大手ハウスメーカーを含め登録されている1260社から、希望する数社を一括で間取りや見積もりを得ることができます。

こういった感じでまず原案となる資料出してもらい、これをベースに自分好みにアレンジしていくのがベストかと思います。

実際に展示場に行く前に、色々なハウスメーカーの見積もりを取って価格帯を把握しておくことが重要! ➔ メーカー同士を競わして値引きに繋がる✨

まあとりあえず無料でいただけますので最低2〜3社は頼んでおきましょう♪

まとめ:一条工務店 耐水害住宅の価格やデメリット

この記事で解説した、一条工務店の耐水害住宅に関する価格やデメリットなどの要点を以下にまとめます。

- 一条工務店の耐水害住宅は深刻化する水害リスクへの備え

- 「浸水」「逆流」「水没」「浮力」の4つの対策が技術の柱

- スタンダードタイプは床下へ注水し水の重りで浮力を抑制

- 浮上タイプは係留装置で建物を安全に浮かせて守る

- スタンダードタイプの追加費用は坪単価1.5万円前後

- 浮上タイプの追加費用は坪単価3万円前後

- 追加費用は住宅の大きさやプランにより変動

- 窓は水圧に強い片開き窓が中心で引き違い窓に制約

- 玄関ドアも専用仕様でスマートキーに一部制限

- 人気商品のグランセゾンでは耐水害仕様は選択不可

- 設計の自由度が通常の住宅より制限される可能性が

- 高い防水性能は気密性や断熱性の向上にも貢献

- 災害後の高額な復旧費用や手間を大幅に削減可能

- 実際の台風被害や大規模な決壊実験で性能が実証済み

- 導入を判断する際はハザードマップの確認が不可欠

以上になります。最後までお読みくださりありがとうございました<(_ _)>

【関連記事】

- 【やっぱり性能最強♪】津波に耐えた家 一条工務店の強さと構造を徹底解説!

- 【大地震でも安心!】一条工務店 二倍耐震のメリットとデメリットを徹底解説

- 【地震にかなり強い!】一条工務店ベタ基礎のメリット&デメリットを徹底解説

- 【事実はコレだった!】一条工務店 欠陥 フジテレビ報道を巡る誤解を解説

- 【知らないとヤバイ!】一条工務店の恐怖の扉問題とは?後悔しない家づくり♪